.png)

官方咨询热线:

400-7171-888

胜诉案例

A N N O U N C N M E N T

选择冠领 胜诉共赢

400-7171-888

为他人提供银行卡收取诈骗款项,冠领律师依法辩护助委托人被判缓刑

2025-05-07 09:55:01

文章来源: 北京冠领律师事务所

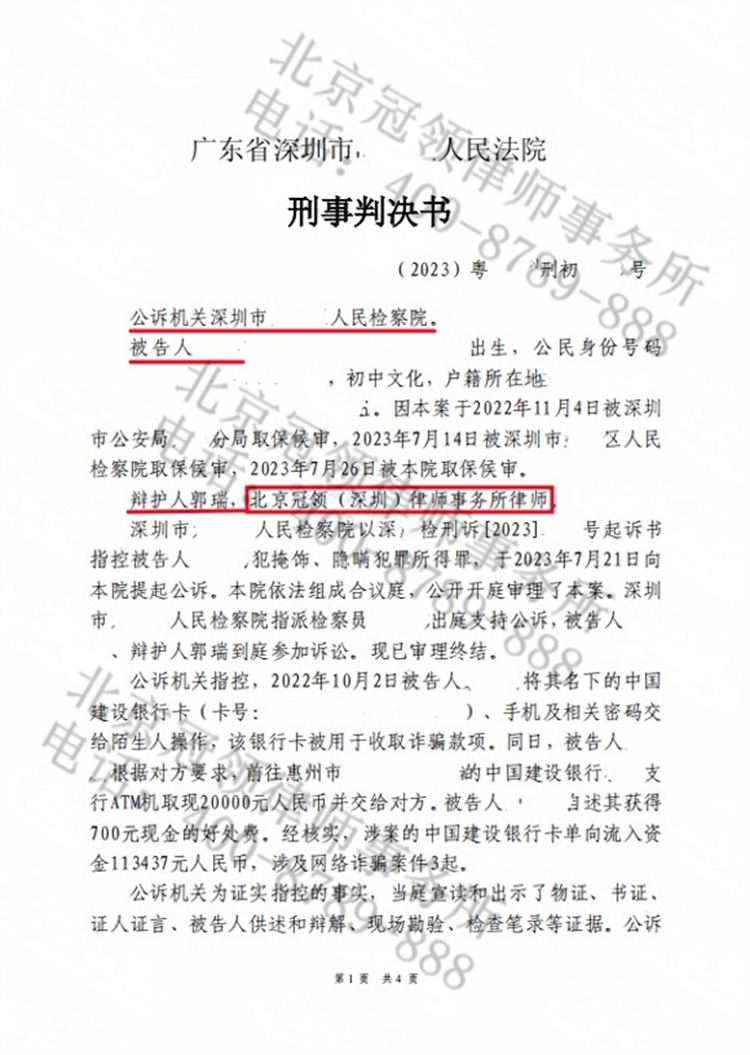

字体: [大 中 小]

2022年10月,男子严某将名下建设银行卡及密码交予陌生人操作,之后协助对方取现2万元,并因此卷入三起网络诈骗案件。经查,涉案银行卡收取诈骗资金11万元,严某因此被深圳市公安局某区分局以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪为由采取刑事拘留措施。案件经公安机关侦查后移送检察机关,最终在冠领律师的全力辩护下,法院于2023年7月对严某作出缓刑判决。

案件进入审查起诉阶段后,严某通过亲友辗转联系到北京冠领(深圳)律师事务所,律所指派律师郭瑞担任严某的辩护人。电话中,严某语气急切,坦言自己因法律意识淡薄误入歧途,但强调从未参与诈骗活动,仅因疫情期间经济窘迫,轻信他人承诺而提供银行卡。律师意识到,当事人对案件走向的焦虑源于对法律后果的未知,而厘清严某行为性质与量刑空间将成为辩护关键。

律师在初步了解案情后指出,成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪需满足“明知系犯罪所得而转移”的主观故意。根据《刑法》第312条的规定,该罪法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或管制,情节严重者可处三至七年有期徒刑。而帮助信息网络犯罪活动罪则侧重“明知他人利用信息网络实施犯罪仍提供帮助”,量刑相对较轻。本案争议焦点在于:严某提供银行卡并取现的行为究竟属于对犯罪所得的事后转移,还是对网络犯罪的客观帮助?

律师强调,要对两罪进行区分,需紧密结合行为的时间节点以及行为人主观上的认知。若行为发生于上游犯罪既遂后,且行为人明知转移资金系犯罪所得,则构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪;若行为与上游犯罪同步发生,且仅提供支付结算帮助,则可能构成帮信罪。

首次会见中,严某提及“对方承诺只需借卡,不涉及违法”,但承认取现时已意识到资金可能“不干净”。律师敏锐捕捉到这一矛盾点,一方面指导严某固定“缺乏通谋”的供述细节,另一方面调取银行流水,证明取现2万元与三笔诈骗资金到账存在时间差,试图切割严某行为与诈骗实行行为的关联。

审查起诉阶段,律师向检察机关提交长达12页的法律意见书,援引最高法帮信罪典型案例,强调严某未与诈骗分子共谋,获利微薄,且上游犯罪被害人资金仅部分流入其账户。然而,检察机关认为,严某取现行为直接造成资金脱离监控,社会危害性较大,坚持原罪名指控。

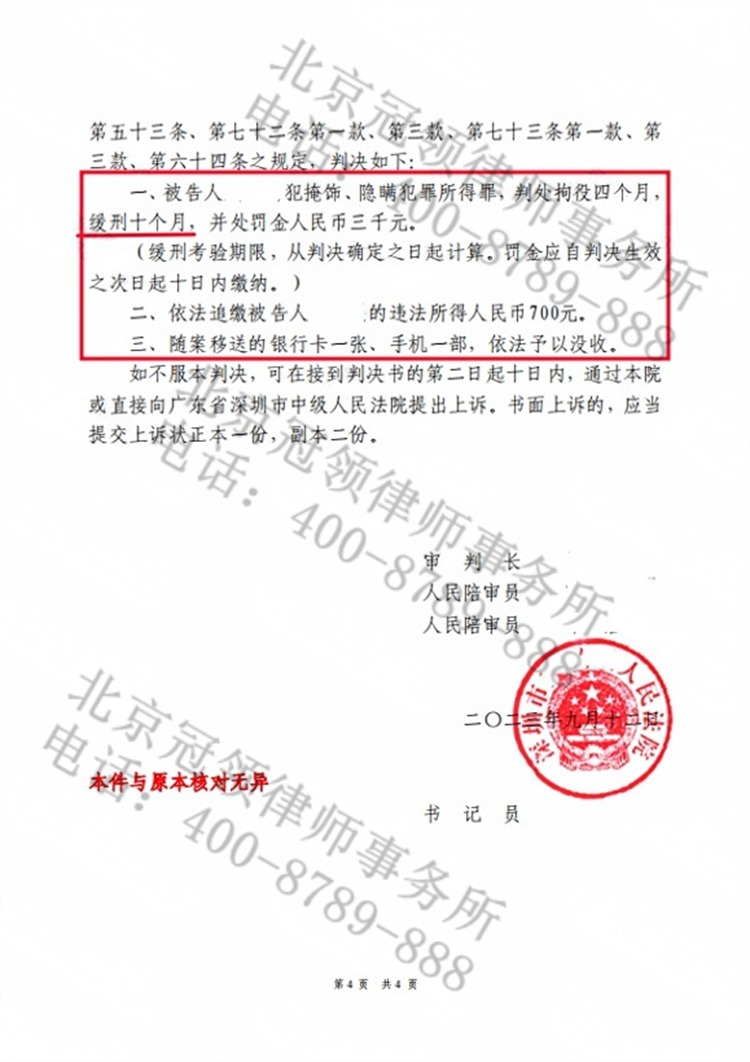

随后,律师将辩护重心转向量刑。律师通过银行监控录像证明严某系单独前往ATM机操作,排除团伙作案嫌疑。与此同时,结合严某主动投案、全额退赃等情节,援引《刑法》第67条论证自首成立。更关键的是,律师引入“行为经济学”视角,提交严某疫情期间失业证明、租房合同等材料,剖析其因生存压力产生侥幸心理的深层动因。最终,合议庭认可“初犯、自首、退赃”等量刑情节,采纳缓刑建议。

2023年7月,法院作出判决,严某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处拘役四个月,缓刑十个月,并处罚金三千元,违法所得予以追缴。这场始于一张银行卡的刑事风波,最终以缓刑判决画上句点。

撰稿人:李晓雯

审稿人:董振杰

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 冠领(上海)律师事务所©版权所有 沪ICP备2021031340号