.png)

官方咨询热线:

400-7171-888

胜诉案例

A N N O U N C N M E N T

选择冠领 胜诉共赢

400-7171-888

协助朋友取款涉嫌诈骗,冠领律师依法辩护助嫌疑人成功获释

2025-04-18 11:10:41

文章来源: 北京冠领律师事务所

字体: [大 中 小]

2024年7月底,万某因接受朋友委托,协助提取一笔“交易款项”现金,被广州市公安局某区分局以涉嫌诈骗罪为由采取刑事拘留措施。公安机关认为,万某参与的资金流转环节涉嫌共同犯罪,但其在转移过程中未实际获利,案件性质存在争议。

万某被拘留次日,其家属通过多方咨询,迅速联系到北京冠领(广州)律师事务所,律所指派律师沈宏梅担任万某的辩护人。家属焦急万分,反复强调万某素来遵纪守法,此次涉案可能存在重大误解。律师接案后意识到案件定性与证据链条存在关键漏洞,当即决定启动紧急法律程序。

律师初步了解案情后指出,根据我国《刑法》第266条的规定,诈骗罪须同时满足“虚构事实或隐瞒真相”的客观行为与“非法占有目的”的主观故意。学术理论中,主客观相统一是定罪核心,若行为人既无非法占有意图,亦未直接实施欺骗行为,则难以定罪。

本案中,万某仅按照朋友指示代为取款,全程未接触交易双方,更未虚构身份或事由骗取财物。即便涉案资金涉嫌违法,从案件性质来看,万某更可能构成《刑法》第312条所规定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪,但该罪要求行为人“明知”财物系犯罪所得。最高人民法院司法解释明确规定,“明知”需结合行为人的认知能力、接触过程等进行综合判定。万某朋友仅以“被限制高消费”为由请求协助,并未透露资金性质,万某作为非金融从业人员,难以预见款项涉嫌犯罪。因此,无论是诈骗罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪,万某均缺乏构成要件的主观要素,依法不应被追究刑事责任。

冠领律师随即前往广州市看守所会见万某。首次会见中,万某反复强调“只是帮忙”“朋友说这钱合法”,但对交易细节语焉不详。律师意识到,万某的陈述与案卷中“跟随陌生人取款”的关键情节存在矛盾。律师随即调取万某的通话记录、行程轨迹等客观证据,发现万某确系被动参与。万某的朋友事先安排机票、接应人员及取款地点,其仅充当“跑腿”角色。

此时,案件已进入检察院审查批捕阶段。检察机关初期认为,万某多次往返涉案地点,存在“高度配合嫌疑”。为扭转这个观点,律师向检察院提交法律意见书,详细论证万某“无主观明知”“无实行行为”两大核心问题,并援引最高检“少捕慎诉慎押”政策,强调万某作为初犯、偶犯、未获利从犯,羁押必要性存在不足。

其间,检察官提出“若资金确属诈骗所得,协助转移即构成共犯”的理由,律师立即补充提交万某的退伍军人荣誉证书、党员证明及单位品行证明,佐证其无犯罪动机,同时引用类案判例,证明类似情节案件中“不知情协助者”均未被批捕。经过多轮书面沟通与一次当面听证,检察机关最终认可律师提出的“证据链断裂”“社会危险性低”等观点。

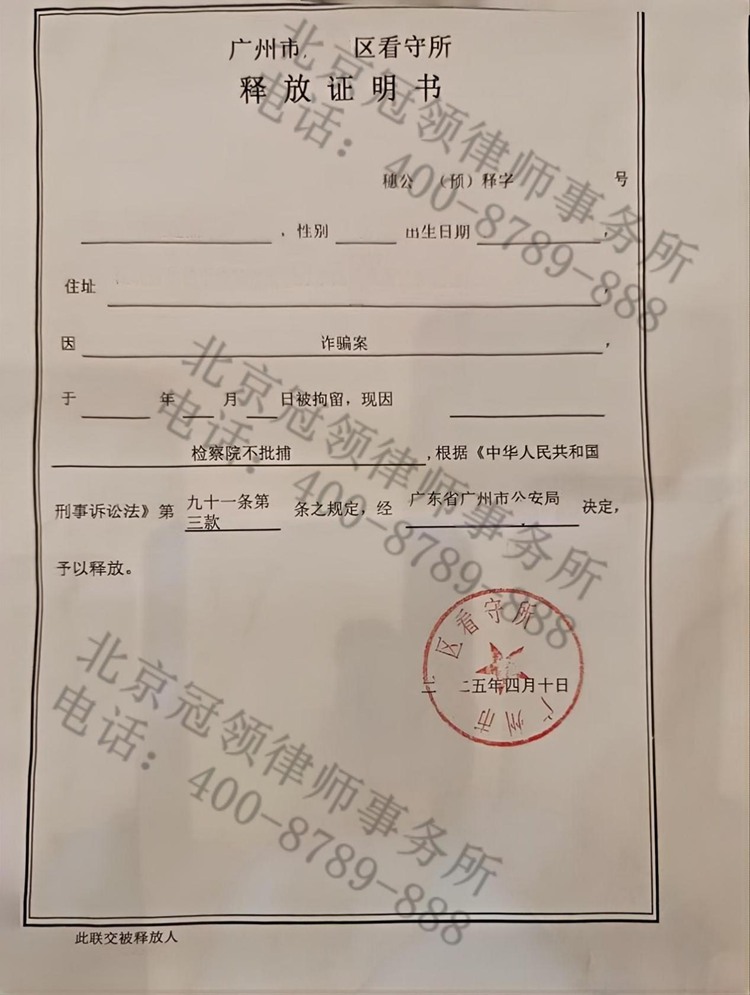

2024年8月中旬,广州市某区检察院依法对万某作出不予批准逮捕决定。当日,万某在家人陪同下办理取保候审手续,返回家中等待后续侦查。这一结果既体现了司法机关对“主客观相一致”原则的坚守,亦彰显了“宽严相济”刑事政策的人性化导向。

撰稿人:李晓雯

审稿人:张冠彬

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 冠领(上海)律师事务所©版权所有 沪ICP备2021031340号