.png)

官方咨询热线:

400-7171-888

胜诉案例

A N N O U N C N M E N T

选择冠领 胜诉共赢

400-7171-888

冠领律师代理北京顺义诈骗案,助嫌疑人获不起诉决定

2025-04-14 10:24:50

文章来源: 北京冠领律师事务所

字体: [大 中 小]

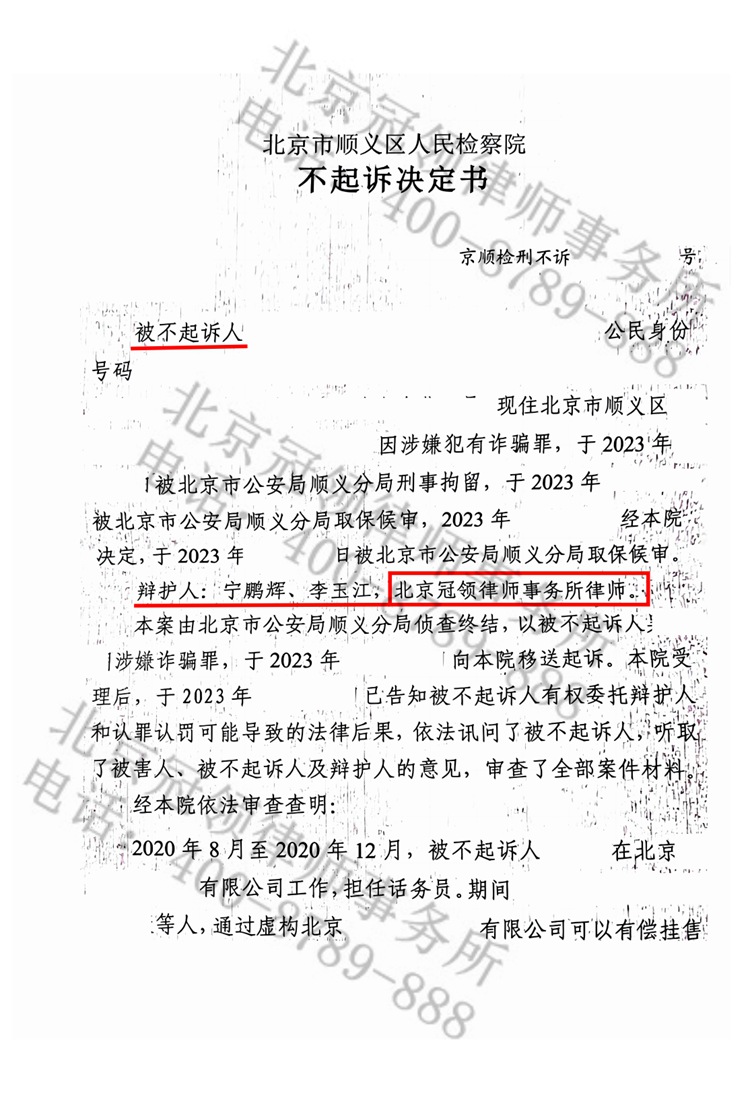

2020年8月至12月,北京某科技公司员工魏某因涉嫌参与虚构域名挂售服务,被指控伙同他人骗取两名被害人钱款共计7万余元。2023年8月,魏某被顺义区警方采取刑事拘留措施,案件随后移送检察机关审查起诉。这起看似普通的诈骗案背后,却因当事人法律地位的认定和辩护策略的选择,成为考验律师专业能力的典型案例。

案件进入审查起诉阶段后,魏某的家属意识到事态严重,立即联系北京冠领律师事务所寻求帮助,律所指派律师宁鹏辉、李玉江担任魏某的辩护人。律师初步了解案情之后,发现当事人已被两次办理取保候审。经分析,该案件存在着证据较为薄弱的情况。然而,家属对于法律程序却缺乏清晰的认知,只迫切地希望能够尽快化解所面临的风险。在此情况下,律师着重强调必须以客观的证据作为突破口,同时积极安抚家属的情绪,防止家属因为过于焦虑而对案件的沟通效率产生不良影响。

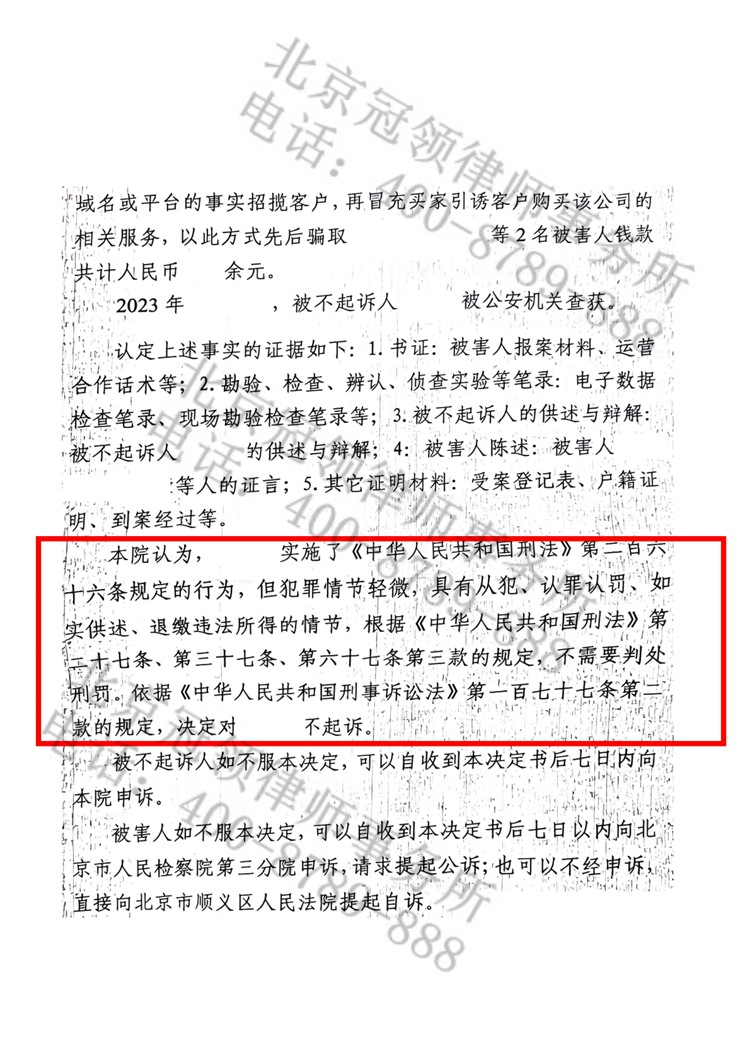

根据《中华人民共和国刑法》第266条,诈骗罪以非法占有为目的,以虚构事实或隐瞒真相为手段骗取财物,其中数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金。本案的争议焦点在于魏某的行为是否构成诈骗罪的主犯责任。学术上,诈骗罪需具备直接故意与实施核心欺骗行为双重要件,而从犯仅对犯罪提供辅助作用。

律师结合案情指出,魏某作为话务员,仅按公司既定话术联系客户,未参与策划诈骗模式或分配赃款,其行为本质属职务行为,缺乏独立诈骗故意。此外,司法解释明确“情节显著轻微”可不作为犯罪处理,魏某退缴违法所得、认罪认罚等情节,进一步降低了行为的社会危害性。

律师介入后,首要任务是厘清魏某的具体职责。律师通过调取公司内部文件,发现魏某的工作内容完全受上级指派,且收入仅为固定工资,与诈骗所得无直接关联。然而,检察机关初期认为,魏某长期参与诈骗,主观恶性不容忽视。为突破这一观点,律师多次会见当事人,详细记录其入职背景、工作流程及对诈骗行为的认知程度,并发现关键证据,公司管理层曾向员工隐瞒业务违法性。

与此同时,律师向检察机关提交了同类案件的司法判例,证明类似岗位员工多被认定为从犯甚至不予追责。这一过程中,检察机关一度以“涉案金额较大”为由坚持起诉,律师随即针对两名被害人的实际损失展开复核,发现其中一笔款项性质存疑,可能涉及民事纠纷。经过多轮书面意见交换及一次听证会,律师逐步瓦解检方证据链条,最终促使检察机关重新评估案件性质。

2023年10月,北京市顺义区人民检察院采纳律师辩护意见,认定魏某犯罪情节轻微,依法作出不起诉决定。这份决定不仅体现了司法机关对个案情节的审慎考量,更彰显了专业刑事辩护在厘清法律事实、平衡刑罚尺度中的核心价值。

撰稿人:李晓雯

审稿人:张冠彬

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 冠领(上海)律师事务所©版权所有 沪ICP备2021031340号